私たちは、ロボットメーカー・行政機関・教育機関などと連携しながら、高齢者・障がい者の社会交流の場の創成、入院小児患者へのリラクゼーションの提供、幼児教育におけるバリエーションに富んだ集団的活動などを実現するロボット・セラピー(ロボットレクリエーション)を普及させるため、下記の事業を実施しています。

■ロボットレクリエーション活動

■ロボットレクリエーションプログラムの開発

■ロボットレクリエーションマイスター制度による人材の育成

■ロボットシェアリングシステムの構築

■講演・寄稿・イベントなどによるロボット・セラピーの普及

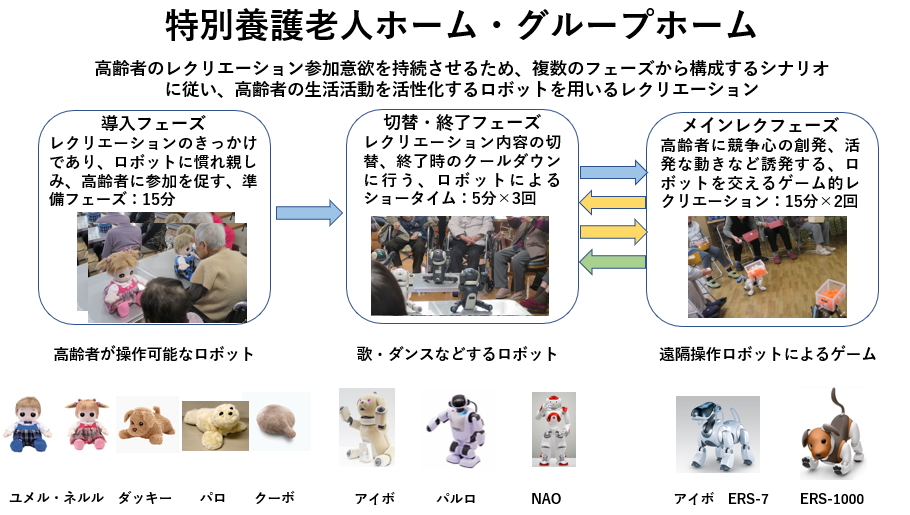

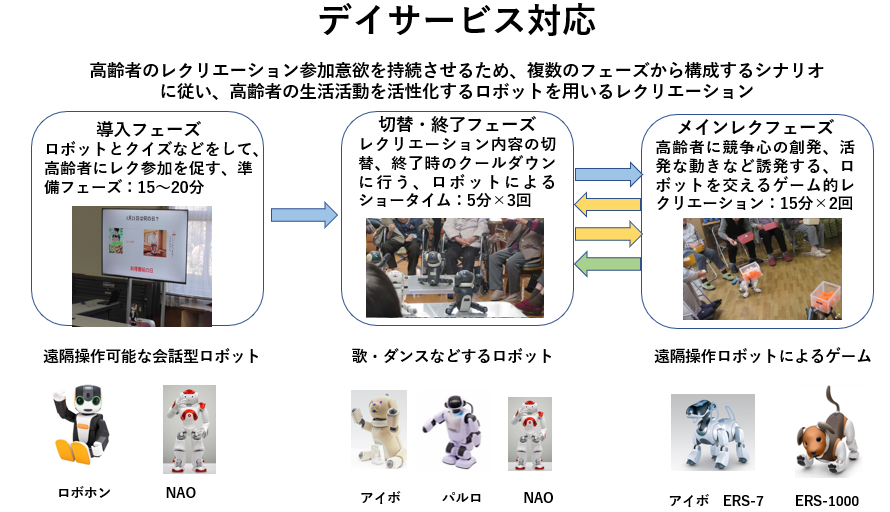

ロボットレクリエーションプログラムの開発

高齢者のレクリエーション参加意欲を持続させ、高齢者の生活活動を活性化するため、多数のフェーズから構成するシナリオに従い、ロボットを用いるレクリエーション

ロボットレクリエーションマイスター制度

ロボットレクリエーションにおける役割には、司会(ファシリテータ)、ロボットオペレーター、参加高齢者の支援者がある。また、実施導入までには企画、運営などを行う必要がある。これらの人材をロボットレクリエーションマイスター(ロボレクマイスターと略す)と称し、その育成を目指すのがロボットレクリエーションマイスター制度である。

| ロボットレクリエーションマイスター1級 | ロボットレクリエーションの企画・運営、ロボットプログラムの開発などの技能を有する |

| ロボットレクリエーションマイスター2級 | シナリオに従い、ロボットレクリエーションを実施することができ、進行係、ロボット操作者、参加者支援者などを担当できる技能を有する |

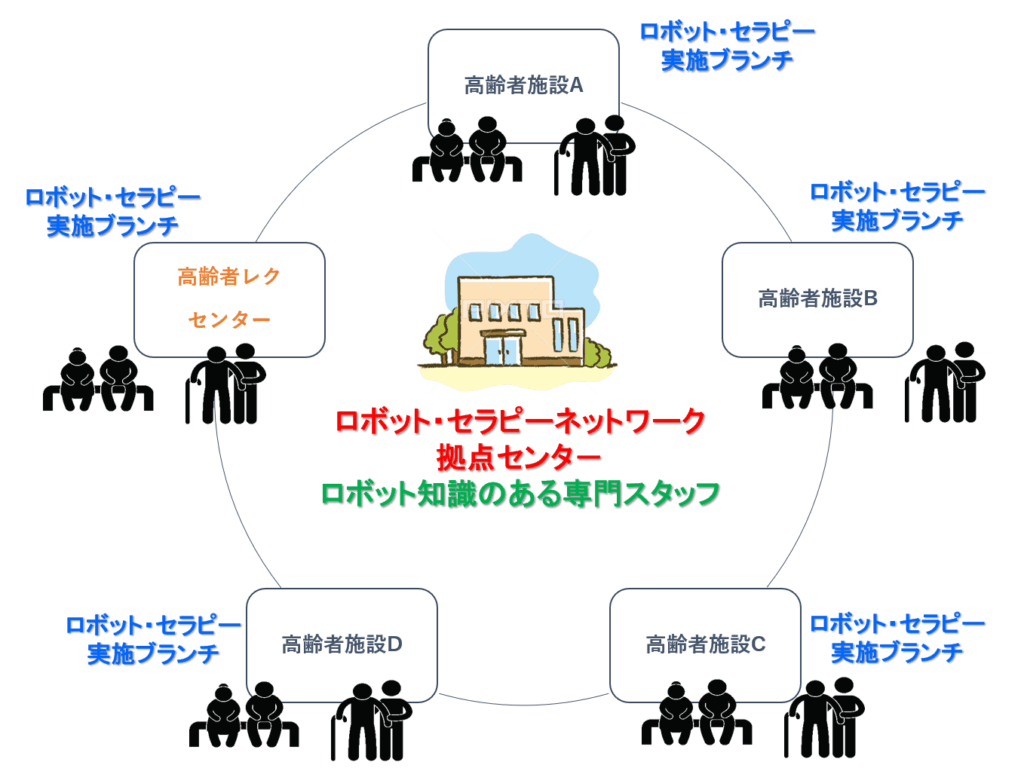

ロボットシェアリングシステムの構築

ロボット導入・運転費用の低減と人材の有効活用を実現するため、ロボット・セラピーネットワークシステムによるロボットシェアリングシステムの構築を推進します。

ロボット・セラピーネットワークのハブである拠点センターにレクリエーション実施のための複数のロボットを設置し、ロボット・セラピー実施ブランチである複数の施設でロボットを共有(シェアリング)し、ロボット導入・運転費用低減を実現する。また、拠点センターにはロボレクマイスター1級の人材、実施ブランチにはロボレクマイスター2級以上の人材を配置し、ハブとブランチの協力によりロボットレクリエーションを実施し、人材の有効活用を実現する。

当初は日本ロボット・セラピー推進協会がロボット・セラピーネットワークのハブ拠点として活動する。